Consapevolmente o meno, il vittimismo è diventato una carta retorica potente: un modo per guadagnare automaticamente ragione nella discussione, posizionandosi come parte lesa a prescindere dal merito del dibattito.

Soffro, dunque sono

La narrazione della vittima perfetta — incolpevole, moralmente superiore, legittimata a non essere messa in discussione — rende impossibile ogni confronto serio. Se osi dissentire o sollevare obiezioni, vieni facilmente accusato di “colpevolizzare la vittima” o di “minimizzare la sofferenza delle donne”, anche quando il tuo intento è solo analizzare criticamente i fatti.

Questa dinamica, alla lunga, svuota la forza del discorso femminista, riducendolo a un confronto tra chi soffre di più, anziché a un dialogo maturo su cause, effetti e soluzioni.

Un meccanismo frequente è il frame shifting: quando la discussione verte su dati, politiche o soluzioni, basta inserire un racconto personale doloroso perché il piano si sposti dal contenuto all’emotività. A quel punto, chi solleva dubbi appare insensibile o crudele, e la discussione finisce. Questo è uno dei motivi per cui i dibattiti pubblici su temi controversi raramente producono conclusioni concrete: l’emozione individuale prevale sul ragionamento collettivo.

Vittime perpetue

Le donne vengono spesso dipinte come esseri perennemente fragili, vulnerabili e privi di reale capacità di agire. Questa rappresentazione, pur nascendo dalla volontà di denunciare ingiustizie reali, finisce per veicolare una visione infantilizzante della donna: non più agente della propria vita, ma vittima costante di forze esterne.

Il problema non è riconoscere la vulnerabilità quando c’è, ma trasformarla in tratto identitario. Così si alimenta un paradosso: da un lato si chiede piena autonomia e autodeterminazione, dall’altro si coltiva una narrazione in cui la donna è perennemente in pericolo e incapace di affrontare il mondo senza protezioni speciali.

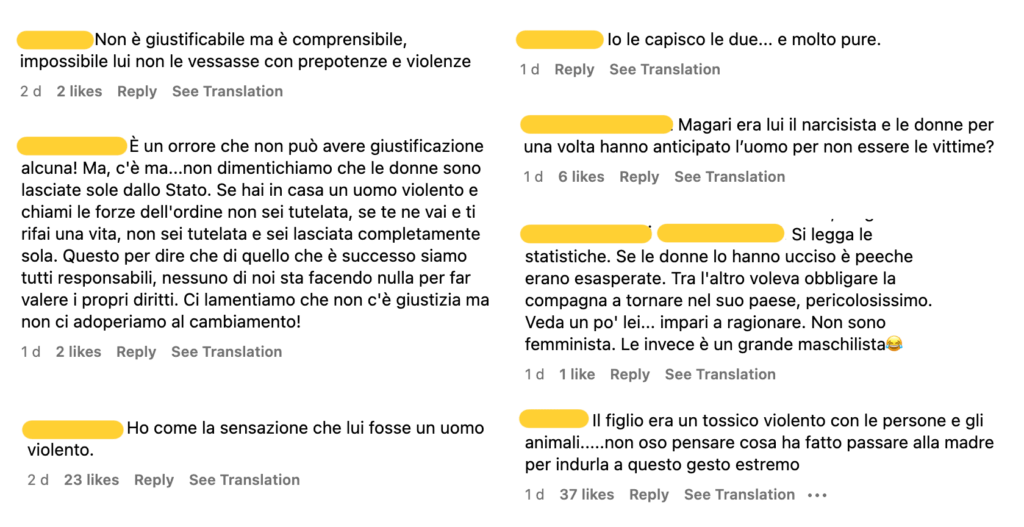

Addirittura, come si è visto ad esempio in recenti casi di cronaca, anche quando una donna è evidentemente dalla parte colpevole, si tendono a cercare attenuanti e giustificazioni che permettano di concludere che, in fondo, la colpa non è al 100% sua, ma delle circostanze: si stava difendendo dal partner violento, era esasperata, non era in sé, si sentiva abbandonata dalle istituzioni e si è fatta giustizia da sola. È naturalmente un processo giudiziario che deve stabilire cause, modi e responsabilità delle persone coinvolte, quindi fare ipotesi sulle dinamiche di un delitto o di un reato in generale non è di per sé sbagliato. Inutile dire però che, ancora una volta, la medesima comprensione e un simile “garantismo” non vengono riservati agli uomini in situazioni analoghe.

Inoltre, la condizione femminile in Occidente viene spesso raccontata come immutabile, quasi identica a quella delle donne in contesti dove la libertà femminile è realmente assente. Questo paragone forzato ignora i passi avanti enormi compiuti negli ultimi decenni e contribuisce a generare un clima di paura e impotenza che può scoraggiare le stesse donne che si vorrebbero emancipare.

Tutto è violenza, niente è violenza

Questo non significa ignorare o minimizzare problemi reali come molestie, catcalling o stereotipi di genere: sono fenomeni che esistono e vanno contrastati. Ma per affrontarli in modo efficace occorre mantenere il senso della misura, distinguere tra livelli di gravità e riconoscere i contesti.

Se trasformiamo ogni disagio, scortesia o maleducazione in prova di un “sistema oppressivo” onnipresente, finiamo per banalizzare il concetto stesso di ingiustizia. E quando tutto diventa ingiustizia, niente lo è davvero: il concetto perde forza, e con esso la capacità di mobilitare un cambiamento reale.

Un esempio lampante è l’uso inflazionato di termini come “trauma” o “abuso” per descrivere esperienze spiacevoli ma ordinarie. Questo linguaggio iperbolico può essere utile per attirare attenzione mediatica, ma alla lunga indebolisce la capacità di riconoscere — e combattere — le vere forme di violenza.

L’effetto boomerang

Questa strategia, anche se inizialmente efficace nel mobilitare consenso, rischia di ritorcersi contro chi la usa:

- Crea sfiducia verso chi denuncia ingiustizie reali (“sarà l’ennesimo caso gonfiato?”).

- Alimenta una competizione al rialzo nel mostrare chi è più vittima, trasformando le lotte in gare di sofferenza.

- Polarizza il dibattito, spingendo gli interlocutori a evitare qualsiasi confronto per timore di essere etichettati come insensibili o misogini.

Riconoscere i veri problemi, senza diluirli in una retorica onnipresente, è l’unico modo per mantenere il concetto di giustizia forte, credibile e capace di produrre soluzioni concrete.

Esempi

Una donna che parla in contraddittorio «provoca». Il resto può passare, ma l’atto di esprimere opinioni divisive va sempre contestato. Sei cantante e dici la tua sui migranti? Continua a cantare e stai zitta. Sei scrittrice e fai un commento su come il governo gestisce l’emergenza pandemica? Scrivi i tuoi libri e per il resto stai zitta. Fai l’attrice e rilasci una dichiarazione sulle scelte collettive per fermare il cambiamento climatico? Eri molto meglio quando facevi i film e stavi zitta.

“Raffaele Morelli perde il controllo con Michela Murgia: ‘Stai zitta e ascolta’”: https://www.youtube.com/watch?v=cmzmhnHEIi0

Petizione per rendere il catcalling un reato: https://archive.ph/NB6W1

“La violenza maschile alle donne si manifesta anche con gli attacchi social”: https://archive.ph/H54Pc

Marco Crepaldi, psicologo segnalato all’Ordine per aver fatto una battuta che un’influencer femminista ha interpretato come un attacco personale (commento alla vicenda del Cerbero Podcast): https://www.youtube.com/watch?v=5ihe1MksrXA

“una donna su tre” subisce violenza fisica o sessuale da parte di un uomo nel corso della vita.

- In realtà, analizzando i dati (es. ISTAT 2014, indagine sulla violenza contro le donne), emerge che la percentuale di donne che subiscono violenza grave in Italia è molto più bassa: la cifra “una su tre” deriva dalla somma di tutte le forme di molestia, comprese situazioni come commenti indesiderati o palpeggiamenti.

Parere di Roberta Bruzzone, criminologa, sull’assassinio di Alessandro Venier da parte di madre e compagna: “Possiamo ipotizzare abbia deluso le sue aspettative […] C’è un’alleanza femminile [tra suocera e nuora] così anomala, perché probabilmente c’è una figura maschile particolarmente problematica”: https://archive.ph/tYXFg

Letture e approfondimenti

Bradley A. Campbell & Jason Manning, The Rise of Victimhood Culture

- Sostiene che stia emergendo un nuovo sistema morale in cui lo status sociale si ottiene rivendicando la propria vittimizzazione. Questo cambiamento promuove la sensibilità alle ‘microaggressioni’, alla vergogna pubblica e all’intervento di terzi piuttosto che alla risoluzione diretta dei conflitti.

Daniele Giglioli, Critica della vittima

- La figura della vittima è diventata l’eroe del nostro tempo: essere vittima conferisce prestigio, impone ascolto, immunizza da ogni critica, e garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio. Nella società contemporanea, il ruolo di “vittima” è divenuto un potente strumento di legittimazione morale e politica.